① 화성 남양 국채보상운동

올해 2025년은 일제로부터 우리 민족이 해방된지 80주년이 되는 해다. 일제 강점으로부터 민족의 해방을 위해 수 많은 독립운동가들이 목숨을 걸고 투쟁했다. 모든 국민들이 안중근 의사, 윤봉길 의사, 유관순 열사에 대해서는 잘 알고 있지만 그외에 수많은 독립운동가들이 현 세대들에게 기억되지 못한 채 잊혀지고 있는 것 또한 사실이다.

국가보훈부의 자료에 따르면 올해 1월을 기준으로 전국에서 독립유공자(순국선열, 애국지사)로 등록된 인물들은 9천여 명에 이른다. 그중 경기도에 가장 많은 2천200여 명이 독립유공자로 등록돼 있는데, 경기도에 거주하면서도 그들에 대해 알지 못하는 경우가 거의 대부분이다.

중부일보는 광복 80주년을 맞아 경기지역에 어떤 형태의 독립운동이 있었는지, 또 어떤 인물들이 독립을 위해 힘썼는지 알아보기 위한 특별연재를 진행한다. 오는 10월까지 한동민 화성시독립운동기념관장, 박철하 의왕향토문화연구소장, 조성운 역사아카이브연구소장, 성주현 전 청암대 연구교수 등 4명의 역사 전문가들이 경기도 독립운동 이야기를 차례로 전한다.

- 편집자 주 -

◇대구서 시작된 국채보상운동, 한 달 만에 수원으로=1907년 2월, 대구에서 시작된 국채보상운동은 나라의 외채 1천300만 원을 갚아 일본에 대한 경제적 예속을 막고자 한 민족적 운동이었다. 국채보상운동은 그해 3월부터 수원지역으로 빠르게 확산됐는데, 이는 전국적으로도 선제적이고 빠른 대응이었다. 이는 당시 경기관찰사 서리 김한목(金漢睦)과 관찰부 주사 나기정(羅基貞) 등이 적극적으로 나섰기 때문이었다. 이들은 수원 종로에 국채보상금 모집사무소를 개설했다.

그러나 경기도 관찰부 관료들이 주도하던 국채보상운동은 곧 민간인들에게 주도권이 넘어갔다. 이는 운동의 관제적 성격에 대한 부담과 관공서가 주관하면서 발생한 일본 통감부와의 갈등과 간섭에서 벗어나고자 한 것이었다. 관료들보다 상대적으로 자유로운 민간인이 주체가 되는 것이 편리했기 때문이었다. 이렇게 수원의 국채보상의 주도세력은 ‘삼일학교’와 관련이 깊은 기독교인이었던 김제구·이하영·임면수 등 3인으로 바뀌었다.

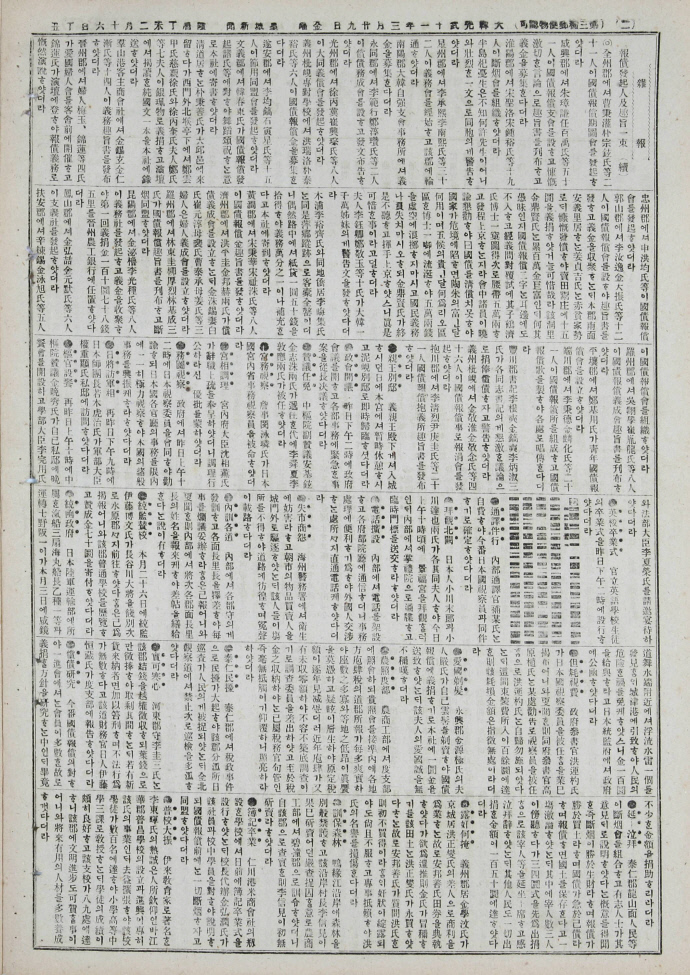

수원의 국채보상운동은 ‘수원 영어삼학당 찬성회 회장 김제구, 서기 이하영·임면수’ 이름으로 된 국한문 ‘국채보상취지서’(國債報償趣旨書) 수백 매를 자비로 인쇄해 경기도 각 군에 배포하면서 본격화 됐다. 이에 2~3일 만에 500원이 넘는 의연금이 모금됐고, 이들 이름의 ‘국채보상취지서’는 1907년 3월 29일자 ‘대한매일신보’에 게재됐다.

이 취지서에는 1천300만 원 외채를 갚자는 영남지역 단연동맹의 취지에 따라 백성들과 어린아이, 심지어 병자와 거지까지 자발적으로 의연하고 있다는 사실과 각자의 힘에 따라 의연해 외국채무를 갚고 우리 삼천리 강토와 2천만 생명을 보존하자는 것이다.

수원 사립삼일학당 후원회 회장 김제구와 삼일학당 교사로 활동한 이하영과 임면수가 서기로서 수원의 국채보상운동을 주도했다. 당시 김제구의 아들 김원식(金元植)과 김흥식(金興植) 및 임면수의 아들 임희송(林希松, 임우상으로 개명)이 삼일학당에 재학 중이었다. 김제구는 남문 밖에서 자신의 이름 내건 김제구상점(金濟九商店)을 운영한 인물이기도 하다. 그 김제구상점이 ‘수원국채보상 임시사무소’로 운영됐다.

◇화성 세곶면 국채보상운동 광고 ‘최초 발견’=수원과 가까운 화성 남양지역에도 국채보상의연금 사무소가 마련됐다. 이 지역의 국채보상의연금 사무소는 1907년 3월 29일 이전 대한자강회 남양지회 사무실에 마련된 것으로 확인된다. 이는 대한자강회 남양지회가 경기도에서 첫 번째로 설립인가를 받을 정도로 국채보상운동 등 국권회복운동에 적극적으로 참여한데서 기인한다.

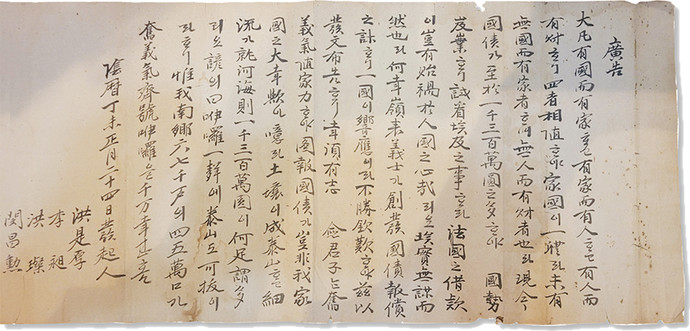

그런데 최근에 화성시 남양지역의 새로운 국채보상운동 관련 자료가 발굴돼 주목된다. 바로 1907년 3월 8일(음력 1907년 1월 24일) 작성된 남양 세곶면(細串面) 국채보상운동 ‘광고문’이다. 이 자료는 ‘면(面)’ 단위에서 진행된 국채보상운동 광고문으로는 처음 발견된 것으로, 최근 화성시독립운동기념관이 경매를 통해 입수했다.

광고문이 작성된 당시 세곶면은 천등동(天登洞), 응암동(鷹巖洞), 대정동(大井洞), 복정동(伏井洞), 원정동(遠井洞), 대각동(大角洞) 고잔동(古棧洞), 고포동(羔蒲洞)에 해당하는 지역으로 1914년 수산면과 함께 송산면으로 통합됐다.

세곶면(細串面) 국채보상운동 ‘광고문’의 내용을 보면 "의연은 힘 닿는대로 하고 금액이 많고 적음을 탓하지 말 것"과 "의연에 응하지 않는 자라도 절대로 강제로 받지 말 것"을 천명하고 있다. 또한 의연금은 보름마다 서울 국채보상모집소로 보내고 의연자의 성명과 금액의 영수표을 받아서 의연자에게 보내 주며, 서울에서 영수표를 보내주지 않거든 의연자에게 해당 모집소에서 의연금을 돌려주도록 했다. 의연금 수납 처리는 영수증을 통해 분명하게 처리하고 의연금을 강제하지 않도록 하고 있는데 이는 지역민의 자발성에 기초한 국채보상 의연과 수납된 의연금의 정확하고 분명한 관리를 보여주는 대목이라 주목할만하다.

◇온 문중이 나선 남양홍씨 참의공파=광고문을 통해 확인할 수 있는 세곶면 국채보상운동의 발기인은 홍시후(洪是厚), 이창(李昶), 홍찬(洪璨) 민창훈(閔昌勳), 정수형(鄭秀亨), 이병두(李炳斗), 송해정(宋海貞), 홍근(洪瑾), 이호순(李浩純) 등 총 9명이다.

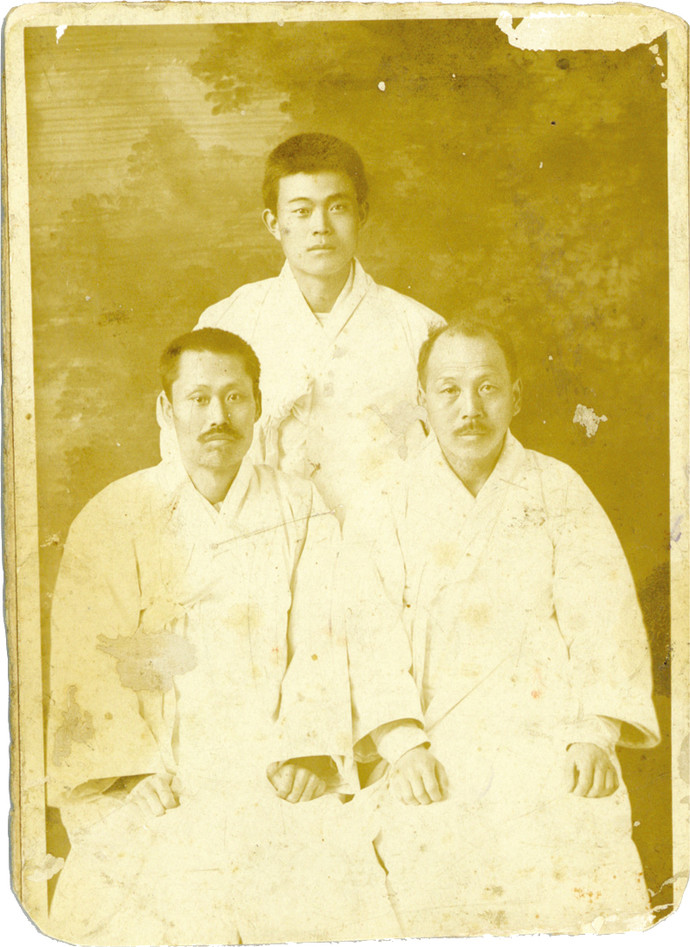

이중 발기인 홍시후(洪是厚, 1863~1922)는 송산면 쌍정리(세곶면 대정동) 출신으로 남양홍씨 참의공파이며, 또 다른 발기인 홍찬(洪璨, 1852~1917)과 홍근(洪瑾, 1853~1909) 역시 삼존리 출신의 남양홍씨 참의공파 인물이다.

참의공파 파조는 이조참의를 지낸 홍한(洪瀚, 1451~1498)이다. 증손 홍가신(洪可臣)은 수원부사, 개성유수, 형조판서를 역임했고, 홍주목사 때 이몽학의 난을 평정해 정난공신에 책록됐다.

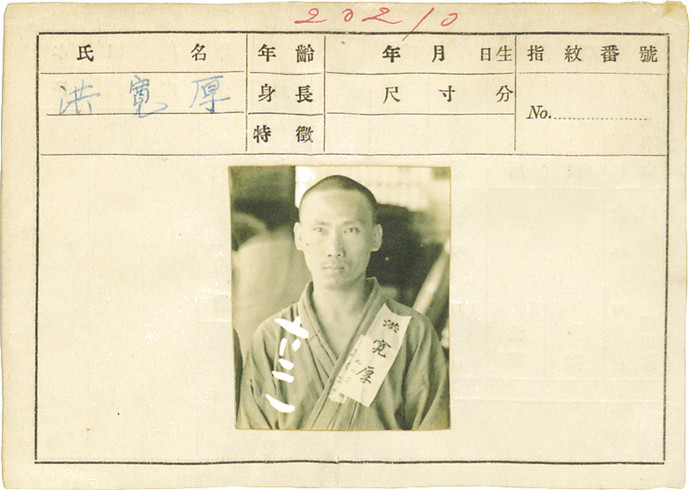

이들 남양홍씨 참의공파 출신들은 1919년 송산지역 3.1운동을 주도하는 등 화성지역 독립운동에 중요한 역할을 담당했다. 특히 세곶면(細串面) 국채보상운동의 발기인 홍근의 아들 홍남후, 홍열후, 홍관후 세 명 모두 3.1운동에 참여해 옥고를 치르는 등 독립운동에 온 집안이 적극적으로 나섰다. ‘송산 3.1운동’의 독립운동가 홍면옥을 비롯해 홍효선, 홍승한, 홍문선, 홍명선, 홍우선 등도 같은 남양홍씨 참의공파인 점도 주목할만 하다.

발기인 이창(李昶, 1849~미상)은 세곶면 용수동(龍水洞) 출신이다. 1907년 여름 이희철(李喜轍)이 사립 명달의숙(明達義塾)을 신축하고 교과서를 구입하여 영어와 일어 등 신학문으로 일반학도를 열심히 가르치자, 이창(李昶) 등 여러 명이 감복하고 서로 찬성해 교육의무를 면려했다. 이 밖에 민창훈(閔昌勳, 1850∼1915)은 송산면 쌍정리, 정수형(鄭秀亨, 1858~1926)은 사강리, 이병두(李炳斗, 1845~1919)는 고포리, 송해정(宋海貞, 1858~ 미상)은 용포리, 이호순(李浩純, 1867~1932)은 고정리 출신이다.

무엇보다 이 자료에서 주목되는 점은 1907년 3월 초에 이미 의연금수합소를 세곶면(細串面) 고포동(羔浦洞) 이병두(李炳斗) 집으로 정하고 의연금을 서울 국채보상모집소로 보내려고 했다는 점이다. 이는 남양군 국채보상의연금 사무소 개소 시점인 1907년 3월 말 이전에 면(面) 단위에 국채보상의연금을 수합 관리하는 사무소를 두고 운영했다는 것을 보여준다.

또한, 화성의 국채보상운동이 마을, 문중 등을 포함한 지역 공동체에 의한 모금 방식을 취하고 있다는 점, 화성의 국채보상운동 시작점을 1907년 3월 말로 보고 있는 기존의 연구성과를 뒤집는 것이어서 기대를 모으고 있다.

특히 홍근, 홍시후, 홍찬 등 남양홍씨 참의공파들이 대거 국채보상운동에 참여하면서 이들이 지역에서 차지하는 문중적 지위와 영향력이 지역민들에게는 어떠한 영향력을 행사했는지를 알 수 있다는 점에서 의미있다. 또한 세곶면을 비롯한 화성 남양 지역 주민들의 국채보상운동 참여와 국권회복운동의 역사적 경험이 1919년 송산3·1운동과 어떠한 관련성이 있으며, 화성의 항일 독립운동사에 있어서 역사적 자양분은 무엇인지를 규명할 수 있는 자료로 평가된다.

한동민 화성시독립운동기념관장

*이 기사는 지역신문발전기금을 지원받았습니다

AI기자 요약봇

AI기자 요약봇